可視光の分光光度計を自作するプロジェクト②

自作の分光器(記事へジャンプ)を応用して分光光度計を自作できないか(可視光の分光光度計なら作れるのではないか)、ということを思い立ったので、試すプロジェクトのその2です。

前回の記事

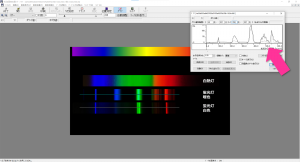

前回の記事では、分光器を通して見た蛍光灯の光のスペクトルが、数値化できそうだ、というところまで書きました。今回はこの原理を使って分光光度計を作ってみます。

分光光度計の仕組みを知っていれば簡単

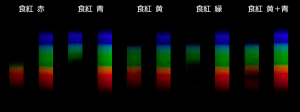

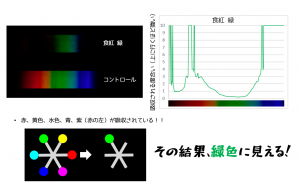

偉いもので、理学部というのは、こういった測定機器の原理まで学ぶものですから、どうやれば自分で作れるのかは大体理解しています。分光器を2つ並べて、片方の分光器の光の入り口には水道水を。もう片方の分光器の光の入り口には食紅水を置き、見えたスペクトルを並べて写真に撮ります。

|

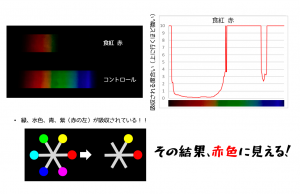

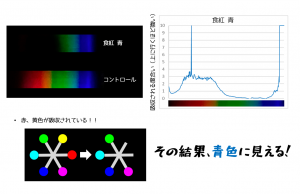

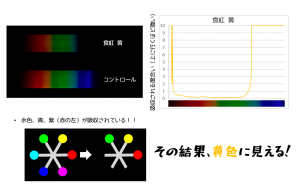

食紅で色を付けた水溶液を分析してみます。 |

|

こんな風に、食紅水溶液と、コントロール(水道水)のスペクトルが並んで見えるように工夫しました。 |

測定の結果

もうちょっと遊んでみた

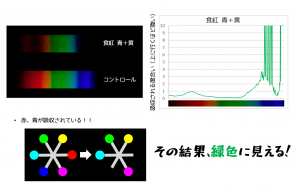

青色の食紅と、黄色の食紅を混ぜると、緑色になるはずですが、可視光の吸収スペクトルはどう変化するでしょうか。

|

見た目では同じ色に見えます。 |

|

スペクトルは結構違いました。大きく違うのは、赤の左の方の色は残っていることでしょうか。見た目が同じ色でも、別の物質であるという事が分かります。 |

今回は、分光光度計を自作してみました。

正直こんなにうまくできると思っていなかったので、ちょっと驚いています。

これをつかうと、物質の濃度を測定出来たり、溶けている物質を同定出来たりする。はず。

さらなる応用のご報告をご期待ください。